目次

- はじめに

- Web3.0とは?

- Web3.0に欠かせないもの

- 現在のWeb3.0

はじめに

こんにちは。25年卒SD部のI.Iです。

前回の暗号資産についてのレポートはいかがでしたでしょうか?今回のレポートでは、「Web3.0」について掘り下げていきます。

これから皆さんにはインターネットの新時代の一部をご紹介いたします!ぜひとも後学のためにお役立てください!

Web3.0とは?

前述したように、この記事では「Web3.0」について数多く触れていきます。そのため、そもそも「Web3.0」とはどういったものなのか、ここで簡単に説明します。

まず、「Web3.0」と聞いたときに「『Web3.0』があるなら、『Web1.0』や『Web2.0』があるんじゃないのか?」、そう思われた方もいることでしょう。事実、ありました!

| 年代 | 時代背景 | 代表例 | 情報の主な発信・管理者 | 個人間の情報共有のしやすさ |

Web1.0 | 1990年代~2000年代前半 | 情報の流れが一方通行なWeb の時代 | Webサイト | 高い技術力を持った企業や団体 | △ |

Web2.0 | 2000年代後半~現在 | 情報の流れが双方向なWeb | SNS、ネット掲示板 | 誰でも | ○ |

Web3.0 | 現在~ | 分散型インターネットの時代 | ブロックチェーン | 誰でも | ◎ |

Web1.0

「Web1.0」はインターネットの黎明期、つまりインターネットができたたての時代の Web の在り方になります。当時はメールのやり取りこそあったものの、基本的には一方通行の情報発信しかできませんでした。さらに言うなら、その情報発信ができる人もかなり限られた人数でした。その原因は、Webサイトなどで情報発信するためには金銭や高度な技術が必要とされたからです。こういった背景もあり、「Web1.0」の時代は公開されている情報量が少なく、その情報の発信も一方通行でしかないものでした。

Web2.0

しかし、「Web1.0」の末期には、Webサイトの公開が簡単になりました。そうして、「Web2.0」の時代が始まったのです。ここがまさに、私たちが今現在利用しているインターネットの時代です。この時代の代名詞は双方向の情報発信です。この頃になるとたくさんの人々が情報の発信に参加できるようになりました。そして、それに伴って情報量が非常に多くなったり、インターネットの使いやすさも飛躍的に向上したりしました。その弊害として、自分の投稿への返信が予想以上に届いてそれらへの対応が難しくなるような事態も発生するようになりました。

この時代のもう1つの特徴として、GAFAM(Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft)と呼ばれる複数企業による中央集権体制があげられます。これにより、特定の企業にインターネット上の情報と権力が集中して個人の情報や趣味などが独占されるようになりました。ユーザーの中には、プライバシーの侵害や情報漏洩へのリスクを危惧する声もありました。

Web3.0

Web1.0、Web2.0の時代を経て、我々は「Web3.0」の時代へと少しずつ突入しています。この時代では、前回の記事で取り上げられた「ブロックチェーン」をはじめとした分散型の技術を利用して情報を自分自身で管理していきます。ブロックチェーン上のデータは、世界中のネットワーク上のコンピュータ同士に分散して保存されます。ただ、ユーザー自身がその変化を感じ取る機会はごくわずかです。しかし、これによってインターネット上での情報管理はGAFAMへの依存から脱却できます。それにより、ユーザーの危惧していたリスクも大幅に改善されることになるでしょう。

また、情報を個人で管理できるようになることで個人間での情報交換がしやすくなり、セキュリティレベルも向上するなど様々なメリットがあります。しかし、「Web3.0」関連の法整備がまだ出来ていないため、今現在での利用は自己責任になるという問題点も見受けられます。

Web2.0からWeb3.0への移り変わりをゲームを具体例にしてもっとわかりやすく表現してみましょう!

Web2.0のゲームでは、アイテムやキャラクターのデータはゲーム会社のサーバーにあります。そして、その会社によるアカウントのBANやハッカーによる会社への攻撃でデータが破損した場合に今までの労力が全て失われてしまうことになります。

一方でWeb3.0のゲームでは、ゲームのデータがNFT(デジタル所有権)という形で自分の手元に保存されます。ここで出てきたNFTについては後程解説します。この仕組みなら、ゲーム会社に何かがあっても、今までのゲームデータは自分の手元にあるため、データの破損などの巻き添えを受けることはありません。その代わり、データの管理は自己責任となります。また、そのデータは他のゲームやマーケットで売買も可能になります。

Web3.0に欠かせないもの

トークン

Web3.0における「トークン」とは、デジタルフォーマット上に存在する仮想通貨の1つです。これらはブロックチェーンの技術によってデジタルの資産として機能し、様々な用途に合わせてカスタマイズされます。では、「トークン」と「仮想通貨」の違いは何でしょう?それは仮想通貨には独自のブロックチェーンや運用ルールがあるのに対し、トークンは既存のブロックチェーンを活用してその中に組み込まれていきます。

.jpg)

NFT

ここでは先ほどの説明したトークンの1つであり冒頭でも登場した、NFT(Non-Fungible Token)について解説していきます。NFTは、2021年にビープルのデジタルアートが史上最高額で落札されたことをきっかけに、NFTの市場が爆発的に拡大したNFTブームで市場が約170億ドル(3.8兆円相当)に達するほどの注目を浴びました。

その特徴はビットコインなどの互換性を持つ一般的な暗号資産と違い、トークンID×メタデータ×スマートコントラクトによって「固有性」と「所有権移転履歴」が保証されていることにあります。これによって、NFTは唯一無二の「デジタル証明書」として、企業の会員証‧⾝分証明‧チケット管理などに利用されています。

今では前述したブームの時ほどの勢いはありませんが、デジタルアートなどのブランドとしての価値から技術的な価値や実用性に注目が集まっています。つまり、単なる流⾏ではなく、デジタル資産の管理基盤としての役割が再評価されつつあります。

スマートコントラクト

前回の記事にも何度か出てきた「スマートコントラクト」、もしかしたらご存じでない方もいらっしゃるのではないでしょうか?ここではスマートコントラクトとは何かについて解説します。これを簡単に説明するなら、「ブロックチェーン上で決められた条件の契約を自動で行う仕組み」のことです。スマートコントラクトは以下の流れで契約が完了します。

STEP1 当事者間の合意形成

STEP2 スマートコントラクトへの記録

STEP3 内容の暗号化とブロックチェーンへの保存

STEP4 実行・契約完了など取引情報のブロックチェーンへの記録

STEP5 各ノードのブロックチェーンのコピーを更新

スマートコントラクトには大きく2つのメリットがあります。

1つは、取引情報が誰でも確認できるという「透明性」です。スマートコントラクトがブロックチェーン上で実行されるため、ネットワーク上で誰でも確認ができます。

もう1つは、情報セキュリティの三柱ともいわれている「完全性」です。前回のブログでも説明はありましたが、ブロックチェーンの一度保存された情報は誰にも変更できないことから信頼性は十分にあると言えます。

この2つ以外にも仲介料が不要なことによるコスト削減や手続きに要する時間の短縮などメリットは多いです。

逆にデメリットもいくつかあります。将来的に利用者が増えていく中で処理速度が追い付かなくなれば当然ながら処理に遅れが起きます。また、1度契約を実行してしまうとプログラムの書き換えが難しいため、プログラムを書く最中や実行前には入念なチェックが必要です。

他にも、前述したDAOのように法律の整備が追い付いていないという側面を持ちます。スマートコントラクトは法的な拘束力があるため、早急な対応が求められています。

スマートコントラクトの種類

スマートコントラクトはUTXO型とVM型の2種類に分類できます。

型名 | 契約内容 | メリット | デメリット |

UTXO | 現在の状態と処理後の状態を出力する。 | ・プライバシーや匿名性の | ・複雑なプログラムが難しい |

VM | 最初の状態のみ出力する。 | ・プログラムに資産を持たせることが可能 | ・複雑で動作が重い |

※リプレイアタック…前に使った取引やメッセージを再送信して、だまそうとする攻撃。

UTXO型はトランザクションの検証性やセキュリティが重視される金融・証明重視のアプリ開発に利用されます。一方のVM型はこの後ご紹介するDAppsなどのWeb3.0全般や複雑な状態管理を必要とするアプリ開発において重宝されます。

DAppsとは?

ブロックチェーンを基盤にした分散型・非中央集権型のアプリケーションを総じて「DApps」と呼びます。その開発にはスマートコントラクトが必要不可欠であり、プログラムの多くはだれでも閲覧・利用可能なものとなっています。そして現在、先ほどご紹介したDAOをはじめ、DeFi(分散型金融)サービスやNFTゲームなど幅広く利用されています。

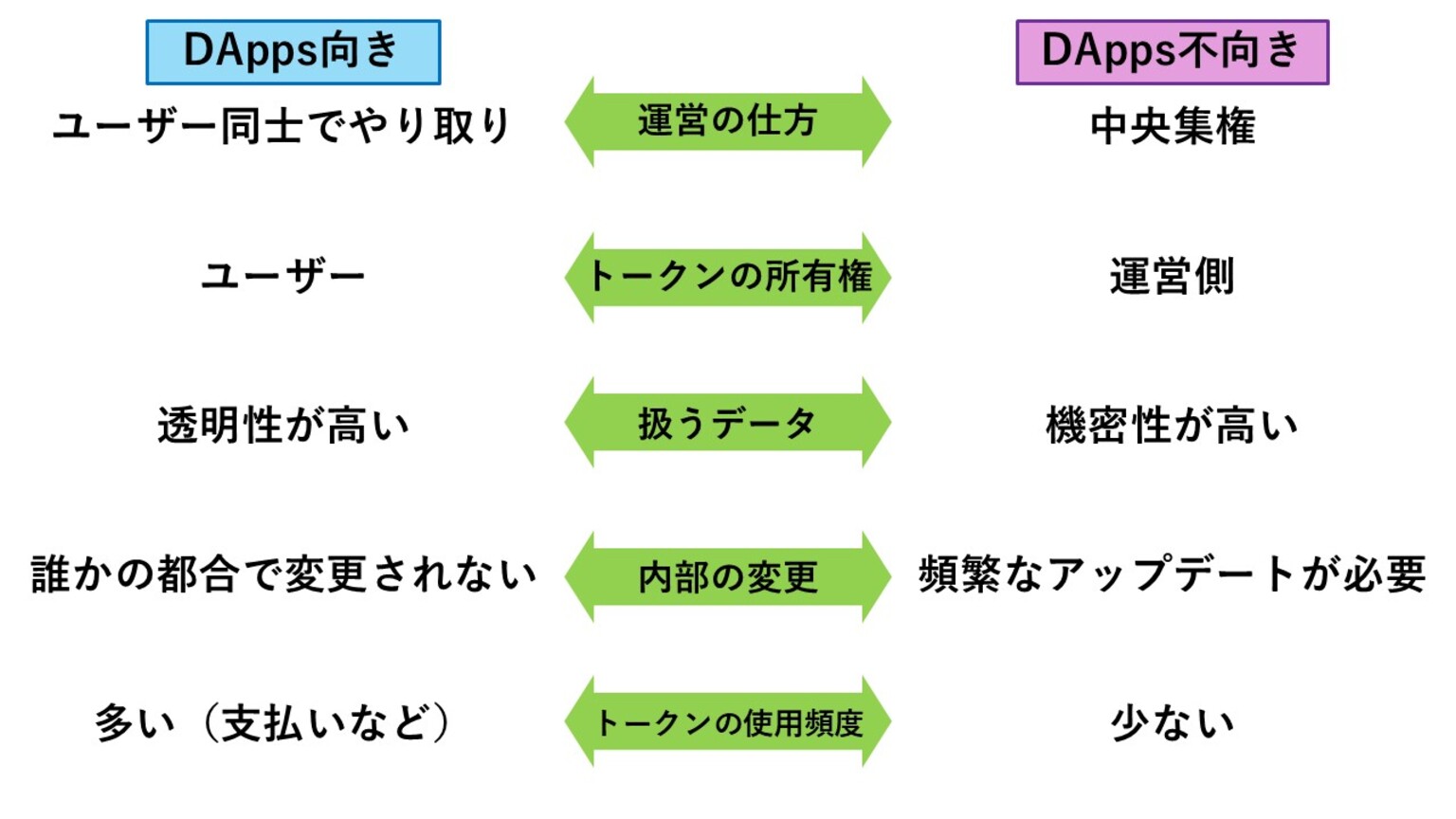

そんな幅広い利用がされているDAppsですが、アプリの内容次第で向き不向きがあるそうです。それを簡潔にまとめたものが以下の資料です。

DAppsの最大の強みは、ブロックチェーンによる高い透明性により、取引の不正や詐欺が起こりにくい点です。また、管理者の意思に左右されない独立性やユーザー自身でトークンの運用ができる自由度の高さも注目の理由です。

その一方で、以下のような改善や注意の必要なこともあります。

- 多くのユーザーの合意形成によるアップデート・修正までの大幅な時間のロス

- 取引に手数料が生じる

- 手数料の高騰、処理速度の低下などのスケーラビリティ問題

- 自由度の高さが故の自己責任

ここまでで記述した「トークン」や「NFT」なども含め、便利なものの良い点だけを見るのではなく、使用時に生じるこうした問題にもしっかり気を配ってご活用ください!

現在のWeb3.0

今人気のトークンは?

トークンには多くの種類があります。それでは、そのトークンの中で今流行しているものはどんなものだと思いますか?今回はその中でも上位3種類をご紹介いたします。

まず、第3位は「ステーブルコイン」です。このトークンは法定通貨と価値が連動しているため、価格の変動があまりないという特徴を持ちます。その特徴を活かして送金のために利用されることが多いです。

続いて第2位の「DeFiトークン」です!こちらはスマートコントラクトによる様々な利用方法があります。そして、そのうちの1つ、新しい資産運用の手段として注目されています。

最後の栄えある1位は「Layer1ブロックチェーン」です‼こちらにはビットコインやイーサリアムなどが含まれています。2025年10月時点の時価総額の内訳では、ビットコインが約70%、イーサリアムが約16%を占めるとされています。ビットコインがここまで多くの割合を占めるのは、他のブロックチェーンとは違ってビットコインBTCを他の人に譲渡できることから資産として保有する人が多いからではないかとのことです。

DAOの法規制

DAOについては前回のブログでも紹介があったと思います。しかし、日本の法律上ではその定義が未だに明確にされていません。ただ、国やそれに準ずる団体などの定義から最低限の要素を抽出すると以下の5つを満たすものがDAOにあたると考えられるとされています。

- 代表者・責任者・管理者の不在

- 組織の構成員に加入・脱退の自由がある

- 組織運営をオープンソースのブロックチェーンによるスマートコントラクトで自動化している

- 重要な組織上の意思決定はガバナンストークン保有者の投票で決定する

- 組織の資金調達はトークン発行によって行われる

ただ、アメリカのように法制化がされていない今の日本では完璧なDAOを作ることはできず、既存の法人・団体制度から自分の目的にあったものを選ぶしかないというのが現状です。それでも、DAOの法制化に向けた法改正は少しずつ進んでいます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?Web3.0による世界の変化を、少しでも理解してもらえたらうれしいです!多くの人とつながりつつ、より強固なセキュリティを実現するブロックチェーンや契約の自動履行ができるスマートコントラクトといった便利なものが数多く開発されています。まだ法規制が追い付いていないなどの理由から、使ってみることに不安を抱く方もいらっしゃるかもしれません。そんな方たちやこのブログで最新技術に興味を持っていただけた方は、ぜひとも申し込んでみてください!今年のものにまだ申し込めたなら、今までの講義動画のアーカイブがあります!ダメだったなら、来年のブロックチェーン公開講座を受講してみてください!オンラインでも参加可能ですので、ぜひ!

最後までご覧いただきありがとうございました!

これを機にCasleyDeepInnovationsにも興味を持っていただけると嬉しいです!