こんにちは。25年卒SD部R.Fです。

これから4回にわたり、23年卒~25年卒のエンジニア4人が、"東京大学が提供するプログラムで、ブロックチェーン技術やWeb3に関連する技術を学ぶことができる講座”「東大ブロックチェーン公開講座(2025年度)」の内容をご紹介するブログをリレー形式で投稿していきます。本ブログはその第1回として、4月~6月分(全11講義)をご紹介いたします。

この連載は、ブロックチェーン技術に興味はあるけれど、学び始めるきっかけがわからない方や、基礎を学んだ後にさらに深く理解したい方向けに書かれています。今回は特に、実務での応用を意識した内容を取り上げています。また本ブログは内容が少し長めになっていますので、時間のあるときにゆっくり読んでいただければ幸いです。

本ブログに先立ち、「ブロックチェーン」をテーマに基礎的な内容をまとめたブログを投稿しております。今回はその内容を踏まえた、やや応用的なテーマを扱っております。そのため、前回のブログも併せてご覧いただけると、本ブログの内容がよりわかりやすくなるかと思います!

- ブロックチェーン part1:ブロックチェーンとは

- ブロックチェーン part2:仮想通貨(暗号通貨)の基礎概念と歴史

- ブロックチェーン part3:仮想通貨(暗号通貨)の種類と用途

- 「ブロックチェーン part4:仮想通貨(暗号通貨)の将来と課題」

目次

- はじめに

-ブロックチェーン公開講座とは?目的とは?

-東京大学とのつながり - 前回のおさらい:ブロックチェーンとは?

-「トラストレス」の意味と必要性

-ハンバーガー屋や銀行の例から、中央集権と非中央集権を比較

-ブロックチェーンの三大特徴:非改ざん性・高可用性・透明性 - ビットコインとイーサリアム:二大ブロックチェーンの仕組みと違い

-Bitcoinの仕組み

-Ethereumの仕組み - DeFi、ステーブルコイン、DAOの仕組みと実際の活用事例

-DeFi(Decentralized Finance)とは?(分散型金融)

-ステーブルコイン(USDT、DAIなど)の仕組みと、実際の活用例(南米やアフリカの実情)

-DAO(Decentralized Autonomous Organization)とは?(自律分散型組織)

-DAOのユースケースと実際の事例 - まとめ

【はじめに】

.jpg)

ブロックチェーン公開講座とは?目的とは?

本ブログのテーマである、「ブロックチェーン公開講座」(以後、本講座とします)は、東京大学が提供するプログラムで、ブロックチェーン技術やWeb3に関連する技術を学ぶことができる講座です。この講座は、東京大学の工学系研究科技術経営戦略学専攻内で運営されており、特に技術者や学生を対象にした学習プラットフォームとして設計されています。

本講座の目的は、日本国内のWeb3産業の発展を促進し、ブロックチェーン技術を活用した新しいビジネスを創出することです。特に、ブロックチェーン技術者を増やし、その技術をビジネスに生かせる人材を育成することに力を入れています。また、講座を通じて、技術者が直面する技術的な課題を解決する方法を学び、Web3の世界で活躍できる実践的なスキルを習得することを目指しています。本ブログでは、これらの目的に沿って、お読みいただいている皆様にもわかりやすいように講座の内容を詳しくご紹介していきます。

東京大学とのつながり

この公開講座は東京大学の「ブロックチェーンイノベーション寄付講座」の一環として実施されており、東京大学の芝野恭平特任研究員をはじめとする専門家や研究者によって指導されています。講座は、大学院の技術経営戦略学専攻を中心に提供され、最先端の技術や学術的な視点を持つ研究者が関与することで、学術と産業の橋渡しとなる役割も果たしています。 また、 Casley Deep Innovations 株式会社を含むスポンサー企業との連携により、実務に役立つ最新技術を取り入れた学びを提供しています。

【前回のおさらい:ブロックチェーンとは?】

「トラストレス」の意味と必要性

さて、ここからはブロックチェーン技術の中心的な特徴の1つである「トラストレス」という概念について説明します。従来のシステムでは、取引の信頼性を保つために第三者(中央集権的な機関)に依存してきましたが、それと異なりブロックチェーンではその必要がありません。例えば、ビットコインの取引では、中央銀行や金融機関に依存することなく、分散型のネットワークによって取引が記録され、誰もがその正当性を検証できます。これにより、信頼性の担保がテクノロジー自体によって実現されるため、「トラストレス」が実現されるのです。

ハンバーガー屋や銀行の例から、中央集権と非中央集権を比較

先程も述べたように、ブロックチェーンは、従来の中央集権型システムと大きく異なります。では、何が違うのか。中央集権型システムでは、取引を管理する中央機関(銀行や企業など)が存在し、その信頼性に依存しています。(例えば、銀行や証券取引所では、取引がその機関によって監視され、管理されています。)しかし、ブロックチェーンは非中央集権型であり、すべての参加者(本講義では”ノード”という)が分散的にデータを管理・検証します。これにより、1つの機関に依存せず、透明性とセキュリティを確保しつつ、システムが運営されるという仕組みです。その具体的な例として、後ほどご紹介するビットコインなどの暗号通貨は、中央集権型の金融システムに依存せず、誰でも参加できる形で取引を行っています。つまり、中央集権は「権力や意思決定が一箇所に集中する仕組み」、非中央集権は「権力や意思決定が複数に分散する仕組み」と言えます。

ブロックチェーンの三大特徴:非改ざん性・高可用性・透明性

では、中央集権型システムと非中央集権型システムの違いを理解した上で、次にブロックチェーン技術の三大特徴について詳しくご紹介します。

・非改ざん性:ブロックチェーンに記録された情報は変更できません。取引履歴がブロックに組み込まれると、それは永久的に保存され、改ざんをすることは限りなく不可能に近くなります。これにより、過去のデータの改ざんが防止され、信頼性が向上します。

・高可用性:ブロックチェーンは複数のノード(参加者)によって維持されているため、システムがダウンしないように設計されています。もし一部のノードが故障しても、他のノードによってデータは管理され、システム全体が稼働し続けます。

・透明性:ブロックチェーンの取引履歴はすべて公開されており、誰でもそのデータを確認できます。これにより、システム内での不正や不透明な取引を防ぐことができます。すべての取引がオープンであるため、誰でも検証可能であり、改ざんがほぼ不可能です。これにより、信用がなくても安心して取引できる仕組みが実現されます。

このように、ブロックチェーン技術は中央集権的なシステムと比較して、よりセキュアで透明性のある分散型システムを提供し、さまざまな業界で活用されています。本講座ではこれらの基本的な概念と実務への応用を学ぶことができます。

【 BitcoinとEthereum:二大ブロックチェーンの仕組みと違い】

Bitcoinの仕組み

- ※本ブログでは、ブロックチェーン講座の内容に沿って、2009年1月から2017年8月までの初期のBitcoin Protocolについて取り扱います。この期間は、Bitcoin Protocolの基礎が固められた重要な時期であり、ビットコイン(Bitcoin Protocol)とそこで発行される暗号資産(bitcoin)を区別して解説します。

bitcoinは、2009年に登場した最初の分散型デジタル通貨であり、中央集権的な管理者なしに、ピアツーピア(中央サーバーなしで直接やり取り)で取引ができる仕組みを提供しています。その仕組みは、ブロックチェーン技術が組み込まれており、トランザクション(取引)の透明性と安全性を確保し、不正な改ざんを防止できるため、金融の分散化を実現しました。ブロックチェーン技術を理解するには、まずBitcoin Protocolを(ざっくりでも)知ることが重要です。

〇 Bitcoin Protocolの基本的な仕組み

Bitcoin Protocolは、分散型の台帳技術であるブロックチェーンを基盤に構築されています。2009年1月に稼働を開始し、中央管理者を介さずに価値を移転できる最初のシステムとして注目されました。その中核は「ブロックチェーン」と「コンセンサスアルゴリズム(Proof of Work)」です。

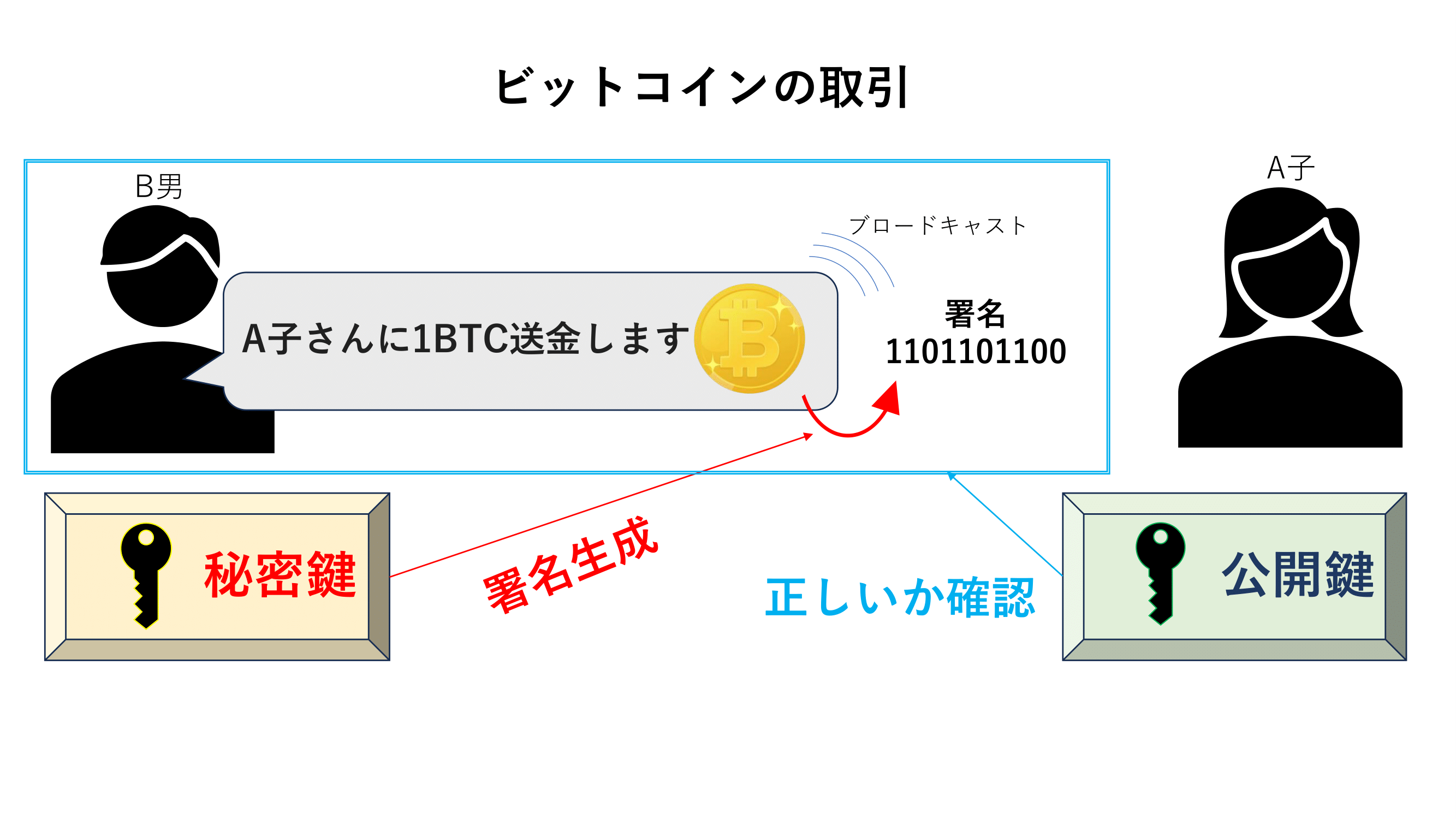

〇取引の流れ

まず、B男さんが「A子さんに1BTC送金します」という取引メッセージ(ウォレット)を作成します。次に、B男さんは自分だけが持っている秘密鍵を使って、この取引にデジタル署名を行います。署名された取引情報はネットワーク上にブロードキャスト(公開)され、誰でも見ることができます。受け取った人やネットワークの参加者は、B男さんの公開鍵を使って署名が正しいかを確認します。これにより、この送金が確かにB男さん本人によって承認されたものであることが証明され、取引の正当性と安全性が保証されます。

つまり取引の流れは、まずネットワークにブロードキャスト(公開)され、ノード(参加者)がこれを検証します。未承認取引は「メモリプール」に蓄積され、マイナーと呼ばれるノードがこれらを集めて「ブロック」を構築します。ブロックを有効化するためには、マイナーが膨大な計算を行い、特定条件を満たすハッシュ値を見つける必要があります。Proof of Work(PoW)とは、このブロックを有効化するためにマイナーが膨大な計算を行い、特定条件を満たすハッシュ値を見つける仕組みを指します。この仕組みによって、改ざんを困難にし、同時にネットワーク全体の合意が形成されます。新しいブロックが承認されると、チェーンに追加され、全ノードに複製されます。最も長く、計算量の大きいチェーンが「正統」とされ、二重支払いを防ぎます。ブロック生成に成功したマイナーには、新規発行されたbitcoinと手数料が報酬として与えられ、これが発行メカニズムとネットワーク維持のインセンティブを兼ねています。

この仕組みにより、Bitcoin Protocolは中央管理者なしにトランザクションの正当性と履歴の不変性を保証し、改ざん耐性のある分散型金融システムを実現しました。

Ethereumの仕組み

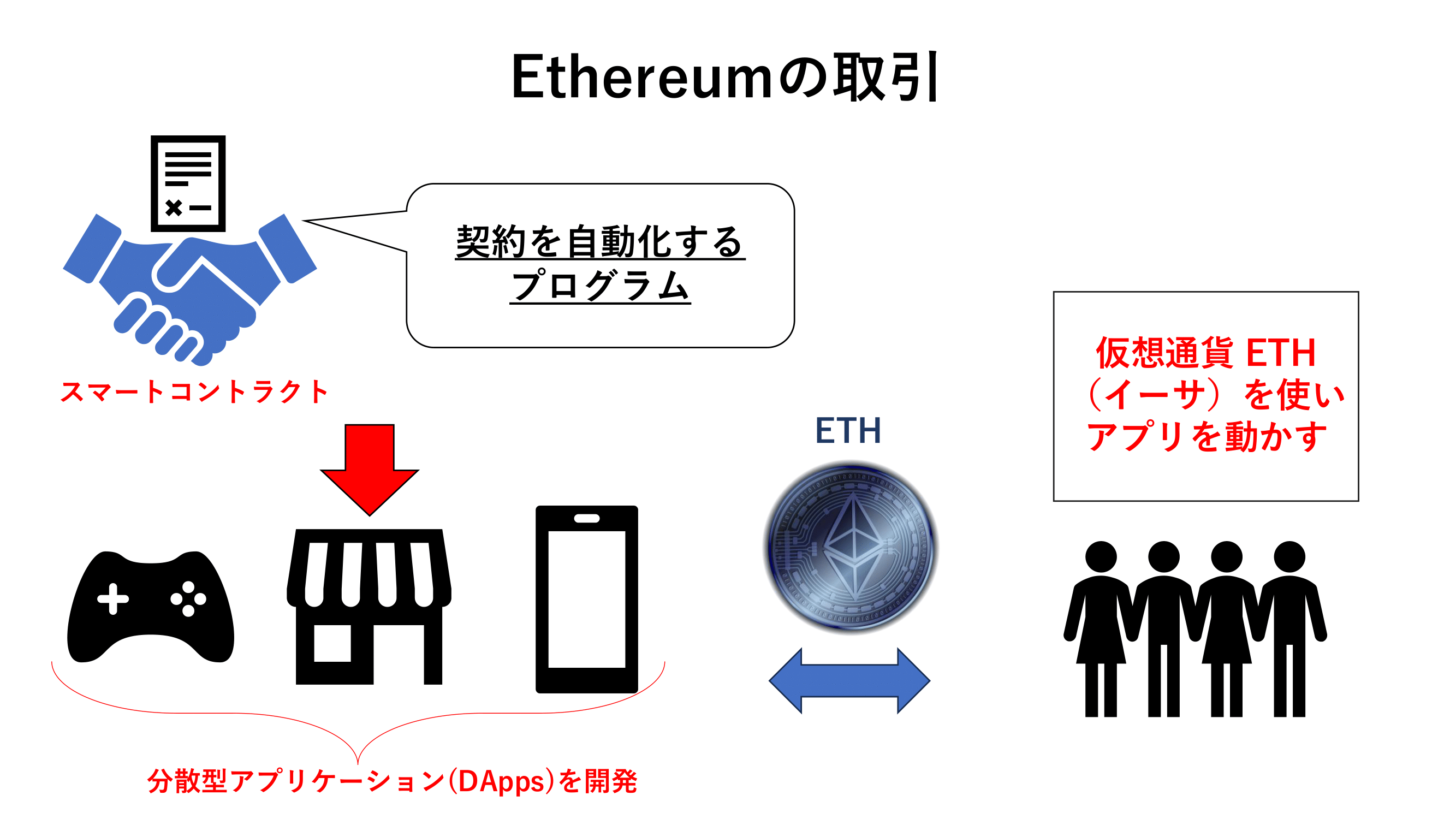

Bitcoin Protocolの基本的な仕組みを進化させものが Ethereumです。Ethereumの用途は通貨だけでなく、 より柔軟で多機能なプラットフォームへ展開したもので、主にスマートコントラクトと呼ばれる自動化されたプログラム(契約)を実行できるシステムを提供しています。Ethereumは、単なる暗号資産を超えて、ブロックチェーン技術を活用した分散型アプリケーション(DApps)や分散型金融(DeFi)を構築するための基盤に使用されています。 ここでは、Ethereumとスマートコントラクトの仕組みを理解しながら、Bitcoin Protocolとの比較も詳しく見ていきます。

〇Ethereumの基本的な仕組み

Ethereumは、世界中の誰もが参加できる巨大な分散型コンピューターです。Bitcoinが単純な『送金専用電卓』のような存在であるのに対し、Ethereumはその機能を一般化し、「スマートコントラクト」というプログラムをブロックチェーン上で動かせる、言わば『プログラムが動くコンピューター』のような存在です。スマートコントラクトは、あらかじめ決められた条件を満たすと自動で処理を実行するもので、送金だけでなく、契約の自動履行や、この後ご紹介する分散型アプリケーション(DApps)の基盤となります。

この仕組みを支えるのが「Ethereum Virtual Machine(EVM)」です。EVMは全てのノードに搭載された仮想マシンで、スマートコントラクトのコードを同じ条件で実行し、同じ結果を得られるように設計されています。そのため、ハードウェアの違いによる誤差を避けるために乱数や浮動小数点計算は使わず、すべて決定的に結果が出る命令だけを扱います。こうして、全ノードが同じ「世界の状態(ステート)」を共有できるのです。

〇取引の流れ

Ethereumで何らかの処理を行うには、ユーザーはウォレットからトランザクションを作成します。これは単純なETH送金である場合もあれば、特定のスマートコントラクトを呼び出す場合もあります。このトランザクションはネットワークに送信され、各ノードによって検証された後、未処理の取引を一時的に保管する「mempool」に格納されます。Proof of Stake(PoS)とは、保有するETHを担保(ステーク)として預けたバリデータがブロック提案や検証を行う仕組みを指します。 PoSの仕組みによって選ばれたバリデータがトランザクションを集め、新しいブロックを提案します。他のバリデータがそのブロックを検証し、問題がなければブロックチェーンに追加され、全ノードの状態が更新されます。

トランザクションの実行には「Gas」と呼ばれる手数料が必要です。Gasは、EVMで計算を行ったりデータを保存したりするための燃料のようなもので、処理の内容や複雑さに応じて必要量が変わります。実際の手数料は「Gas使用量 × Gas価格」で計算され、Gas価格はネットワークの混雑状況によって変動します。例えば、21,000Gasを使う取引でGas価格が50gwei(1gwei = 10^-9 ETH)*1なら、手数料は21,000 × 50gwei = 0.00105ETHとなります。Gas価格を高く設定すれば、混雑時でも優先的に処理される可能性が高まります。

このように、EthereumはEVMによって世界中のノードで同一のプログラム実行を保証し、PoSのバリデータによって取引の正当性とネットワークの安全性を保ちます。その結果、単なる送金だけでなく、金融、ゲーム、組織運営など、あらゆる分野の分散型アプリケーションが動作する「ワールドコンピューター」として機能しているのです。

*1:Gweiの単位(1 Gwei)とは、Ether(ETH)の10億分の1を指します。

BitcoinとEthereumの違いとそれぞれの良い点

ビットコインは「デジタル通貨」として誕生し、送金や価値の保存に特化したシンプルで堅牢な仕組みです。それに対してイーサリアムは、通貨としての役割に加え、スマートコントラクトを動かせるのが特徴です。そのため、アプリやサービスをブロックチェーン上で直接作れる柔軟さがあります。

ざっくり言えば、ビットコインは“お金”、イーサリアムは“なんでもできる土台”といったイメージです。

【 DeFi、ステーブルコイン、DAOの仕組みと実際の活用事例 】

Ethereumは、DeFi(分散型金融)、ステーブルコイン、DAO(分散型自律組織)の基盤として重要な役割を果たしています。これらはすべて、Ethereumのスマートコントラクト機能を活用して構築されています。

DeFi(Decentralized Finance)とは?(分散型金融)

DeFiは、ブロックチェーン上で提供される分散型金融サービスの総称です。銀行や証券会社のような中央集権的な管理者を介さず、スマートコントラクトによって自動的に動くのが特徴です。例えば、分散型取引所(DEX)では第三者に資産を預ける必要がなく、ユーザー同士が直接トークンを交換できます。また、価格を安定させる「ステーブルコイン(暗号資産)」など、さまざまな金融プロダクトが含まれます。

DeFiの利点は、検閲耐性とオープンアクセス性です。国境や身分証に縛られず、インターネット環境さえあれば誰でも利用できるため、特に銀行口座を持てない地域での普及が進んでいます。

ステーブルコイン(USDT、DAIなど)の仕組みと、実際の活用例(南米やアフリカの実情)

USDTは法定通貨担保型、DAIはEthereum上のスマートコントラクトによる暗号資産担保型の代表例です。法定担保通貨とは、価値が安定した法定通貨(例:米ドル)に裏付けられている暗号通貨で、例えばUSDTは常に1USD=1USDTを目指し、変動リスクを抑えた安定的な価値を提供します。Ethereumは多くのステーブルコインの基盤となり、DeFi取引や融資で重要な役割を果たしています。南米ではインフレ回避や日常決済に利用され、法定通貨より信頼を集めています。アフリカでは国際送金や銀行口座を持たない人々の資金移動手段として活用が進んでいます。

DAO(Decentralized Autonomous Organization)とは?(自律分散型組織)

DAOは、スマートコントラクトによって運営される自律分散型の組織です。中央管理者が意思決定を下すのではなく、トークン保有者による提案・投票で方針や資金の使い方を決めます。投票や実行の履歴はすべてブロックチェーンに記録され、改ざんができません。有名な例では、2016年のTheDAOがあります。分散型の投資ファンドとして機能しましたが、スマートコントラクトのバグを突かれハッキング被害を受けたことでも知られています。この事件はEthereumのハードフォークを引き起こすほどの歴史的出来事となりました。このような事例への対策としては、スマートコントラクト開発時のコード監査や形式検証などセキュリティ強化の取り組みが現在も進められています。

DAOのユースケースと実際の事例

DAOは目的に応じて多様な形態があります。 Fracton Ventures( Web3領域における専門家集団)の整理によれば、以下の8類型が代表的です。

- Protocol DAO:DeFiやインフラのプロトコル運営(例:Uniswap Governance)

- Grant DAO:助成金を配布する(例:Aave Grants DAO)

- Philanthropy DAO:慈善活動(例:Big Green DAO)

- Social DAO:共通の価値観を持つコミュニティ(例:Friends with Benefits)

- Collector DAO:資産を共同購入(例:ConstitutionDAO)

- Investment DAO:ベンチャー投資(例:MetaCartel Ventures)

- Media DAO:メディア運営(例:Bankless DAO)

- Service DAO:特定スキルを提供(例:Developer DAO)

有名な事例としては、2021年に米国憲法の初版本購入を目指したConstitutionDAOがわずか1週間で約54億円を集めたケースや、ゴルフコースを購入したLinksDAOなどがあります。これらは、資金調達から意思決定、実行までを完全にオンチェーンで行う、新しい組織形態の実例です。

DeFiやステーブルコインは「金融の民主化」、DAOは「組織運営の民主化」をもたらしています。次代は、銀行も企業も国境も超えた”コードが動かす経済圏”がさらに人がっていくと言えます。

【まとめ】

ブロックチェーン技術は、中央集権型システムを超えた分散型のシステムを提供しており、 Bitcoinから始まりEthereumの登場によって、さらに可能性が広がりました。 Bitcoinは金融の分散化を実現し、Ethereumはその技術を進化させ、スマートコントラクトを活用した分散型アプリケーション(dApps)の基盤を提供しています。これにより、DeFiやステーブルコイン、DAOといった新たな経済圏が生まれ、未来のデジタル経済が形成されつつあります。

ブロックチェーンは単なる技術ではなく、新しい価値観や社会の仕組みをもたらす革新です。今後も進化を続けるこの分野から目が離せません。

本ブログを通して、ブロックチェーンの未来に興味が湧いた方、そして「東大ブロックチェーン講座」でも学んでみたい!と思っていただけた方がいらっしゃれば幸いです。新しい技術を楽しく学びながら、未来のデジタル社会に向けて一歩踏み出してみましょう。

最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました。皆さまの学びや気づきの一助となれば幸いです。